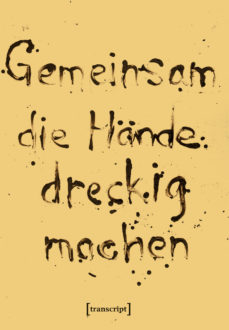

Gemeinsam die Hände dreckig machen

Ein Buch für den Start der Gemeinschaftsgartensaison

„In ihrer Vielfalt, ihrem interaktiven, offenen räumlichen Charakter und ihrer subsistenzbasierten Ökologie liegt der politische Kern urbaner Gärten begründet, den es zu verteidigen gilt. Er manifestiert sich im alltäglichen, gemeinschaftlichen Miteinander von Menschen, Tieren und Pflanzen, im bunten Dialog der Lebewesen und Wissensformen.“

„In ihrer Vielfalt, ihrem interaktiven, offenen räumlichen Charakter und ihrer subsistenzbasierten Ökologie liegt der politische Kern urbaner Gärten begründet, den es zu verteidigen gilt. Er manifestiert sich im alltäglichen, gemeinschaftlichen Miteinander von Menschen, Tieren und Pflanzen, im bunten Dialog der Lebewesen und Wissensformen.“

Severin Halder hat mich mit diesem Satz als Gemeinschaftsgärtnerin und Soziologin sehr berührt. Er drückt sehr gut den Geist seiner Arbeit aus. Denn in seinem Buch »Gemeinsam die Hände Dreckig machen – Aktionsforschung im aktivistischen Kontext urbaner Gärten und kollektiver Kartierungen« wandert er mit einer Leichtigkeit zwischen akademischer und aktivistischer Sphäre, wie ich es mir hätte nie vorstellen können. Hier ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Methode höchst umstritten. Davon können sich Freigeister und kritische Denker*innen inspirieren lassen. Wir werden mitgenommen in die Favela, nach Berlin, in den Gemeinschaftsgarten Allmende Kontor, in kritische Kartografie-Workshops, auf Urban Gardening Summercamps und in ein Baumhaus.

All das zeigt uns Severin aus einer postmodernen Perspektive. Diese ist sehr kritisch, fordernd und hinterfragend. Im Abschnitt über urbane Gärten stehen nicht etwa Lifestyle, schöne Gartenbilder und gemütliches Kaffeetrinken im Vordergrund. Hier geht es um Ernährungssouveränität, Environmental Justice, emanzipatorische Bildung, kapitalistische Vereinnahmungsmechanismen, Stadtpolitik und Partizipation – nicht weniger als die Frage, ob urbane Gärten „…Träger emanzipatorischer, gerechter und ökologischer Transformationsprozesse“ (S.243) sein können.

»Gemeinsam die Hände dreckig machen« ist kein Gartenbuch, mitnichten, es ist vielschichtig und betrachtet zahlreiche Aspekte, die alle wie durch ein Netz miteinander verwoben sind. Es gibt hier keine klaren Antworten, sondern es wird die Komplexität der Themen, die sich um die Gemeinschaftsgärten und deren politischen Hintergrund sammeln, abgebildet. Ganz klar ist das nicht werturteilsfrei, aber das muss es auch nicht. Denn die Aktionsforschung überbrückt das Spannungsfeld zwischen akademischen Elfenbeinturm und gelebter Praxis. Oder besser schwebt darüber.

Die Soziologin in mir findet das sehr befreiend. Severin schlägt sich mit seiner Arbeit mutig und willentlich in einen Kampf, an dem schon viele Autor*innen im akademischen Bereich gescheitert sind. Hier steht das Thema und der Wille zur gesellschaftlichen Transformation im Vordergrund und nicht die akademische Pingeligkeit. Hier geht es nicht um Statistik, sondern um Aktivismus mit Kopf, Herz und Hand.

Die Gemeinschaftsgärtnerin in mir stöbert durch das Buch und findet darin viele Gedanken formuliert, die hilfreich für Argumentationen mit Stadtverwaltung und anderen Akteuren sind. Auch hilft es, immer wieder auftauchende, euphemistisch „wirtschaftliche Kooperation“ genannte Anfragen von Unternehmen kritisch zu hinterfragen. Auf bizarre Weise faszinierend und verstörend ist dabei das „Panoptikum der Vereinnahmung“. Mit diesem zeigt Severin, auf welche Art und Weise etwas zutiefst emanzipatorisches und unkommerzielles, wie es die meisten Gemeinschaftsgärten sind, von Unternehmen für ihre Zwecke appropriiert und ausgenutzt wird. Subtil, perfide, aufreizend oder stumpf – dieser Baukasten kapitalistischer Marketingstrategien wäre schon fast lustig, wenn es nicht so bitter wäre.

Am Ende des Buches gibt es noch einige Handreichungen für die Praxis, die vor allem für Aktionsforscher*innen gedacht sind. Doch auch für die Praxis im Gemeinschaftsgarten finden sich beispielsweise Anregungen für einen gut gestalteten, gemeinsam entwickelten Gartenplan. Noch dazu sehr gekonnt formulierte, spitze Fragen, die Gärtner*innen politisieren und zum Hinterfragen anregen können. Danke Severin!

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt am Ende. Der Titel lädt zwar markig zum Schmökern zum Thema Urban Gardening und Praxis ein, der Hauptfokus des Buches bleibt aber doch die Methode der Aktionsforschung. Damit ist es akademischer, als es auf den ersten Blick scheint. Doch wer sich darauf einlässt, wird urbane Gärten (und Weltkarten!) mit anderen, mit kritischeren Augen sehen.

Und damit auf in ein neues Gartenjahr!